生活習慣の改善 食事療法と運動療法

血糖コントロールをしっかり続け、適切な検査や治療を続けながら糖尿病や合併症の進行を抑えていきましょう。

食事療法

糖尿病や肥満症、脂質異常症などの生活習慣病の薬物治療は進歩しています。しかしながら、最も重要なことは日々の食事の時間、量、その内容などであることは変わりません。

生活習慣や普段の食事の内容、健康診断の血液検査の結果などを参考にしながら、それぞれのライフスタイルに合わせて、無理なく続けられる内容をご提案いたします。

こちらからの押しつけではなく、ライフスタイルやご家族の構成なども考慮しながら、一緒に指導内容を考えて参ります。主に下記疾病の方は是非積極的に栄養指導をお受けになることを推奨します。

また、ご家族様などの同席も歓迎いたします。

栄養指導の対象疾患

- 糖尿病

- 高血圧

- 脂質異常症

- 高尿酸血症(痛風)

- 高度肥満

- 鉄欠乏性貧血

- 胃潰瘍/十二指腸潰瘍

- 潰瘍性大腸炎/クローン病

以上の対象疾患の栄養指導には保険が適用されます。

運動療法

インスリンの効果を高めて血糖値を下げる運動には、有酸素運動と、筋力トレーニングがあります。

- 有酸素運動としてウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などがおすすめできます。散歩、こまめに階段を使う、1駅分歩く、少し遠い店に買い物に行くなどでも有効ですので日常に取り入れやすい運動メニューを決めて継続的に行うことが重要です。また、血糖値は食後に上昇しますので食後30分から1時間以内に軽い有酸素運動を行うと食事で摂取した糖質が消費されるため、血糖値が上がりにくくなります。食べすぎたと思った場合には、食後1時間以内に運動することが血糖値の急上昇防止に役立ちます

- 足や腰、背中の大きな筋肉を中心に、全身の筋肉を使って週2から3回の筋力トレーニング(1セット10回程度)を行うことが推奨されます。しかし、糖尿病の状態が悪い方やご高齢の方が、血圧が上がるような強度の高い筋力トレーニングを行うと、かえって血管や心臓の負担になることがあります。どのくらいの強度が適切か、運動を始める前にぜひ相談して下さい。

糖尿病の方ご自身が「好きで、楽しく、続けられる運動」を一緒に考えましょう。

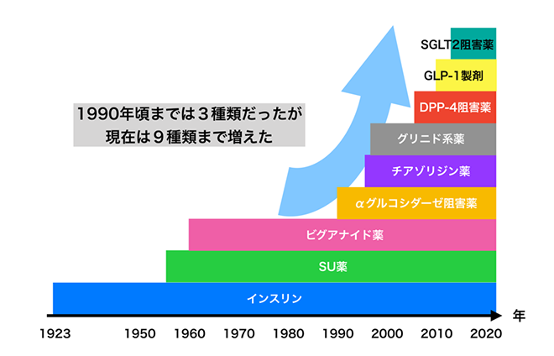

内服治療

血糖値を下げる飲み薬のことを『経口血糖降下薬』と呼びます。 経口血糖降下薬には、糖尿病の状態や原因にあわせさまざまな種類があります。 皆さまの年齢や糖尿病罹患期間、合併症の有無、ライフスタイルなどを考慮し、最も適切な内服薬をご提案いたします。

経口血糖降下薬の分類

スルホニル尿素薬(SU剤)

この薬剤は膵臓のβ細胞からインスリンの分泌を増やす薬です。インスリンが足りなくなり、血糖が上昇した糖尿病の患者さんが服用すると、インスリンが分泌され、血糖値が下がります。食事をとらない場合は服用はしないでください。血糖のコントロールがよくなった場合、運動後や食事の時間が遅れたり、食事を抜いた場合に低血糖になることがあるので、外出時にはブドウ糖を持参するなど注意が必要です。血糖降下作用をとても強力ですが、食事療法、運動療法を守らずに服用すると、肥満をきたし、さらにインスリンが効きにくくなることがあります。また、腎機能障害や肝機能障害、高齢者の方には注意が必要です。

ビグアナイド薬

この薬は主に肥満気味の方に用いられ、インスリンの効きをよくするものです。糖尿病の内服薬の歴史で大変古い歴史を持つ作用です。主に肝臓に働いて肝臓からのブドウ糖の放出を抑制します。安価で効果も高いことから、海外では特に多く使用されています。アルコールを大量に飲まれる方や肝機能や腎機能が悪い方には使うことができません。また、非常に稀ではありますが、重篤な合併症として乳酸アシドーシスという副作用があるため、体調がすぐれないときはご相談ください。

αグルコシターゼ阻害薬

この薬は小腸にある二糖類の分解酵素を阻害し、炭水化物の吸収を遅らせます。つまり、血糖値の上昇を緩やかにする働きがあります。食べる直前に服用してください。副作用として、お腹が張ったり、おならがでやすくなったり、下痢・便秘などの症状を認めることがあります。おなかの手術をしたことがある方は腸閉塞(イレウス)などの合併症があり、注意して服用することが必要です。

チアゾリジン薬

この薬は脂肪細胞に働いて、肥満の人のインスリンの効きを改善します。インスリン抵抗性改善薬という役割です。腎機能障害、肝機能障害、心不全がある方には使用することができません。

速攻型インスリン分泌促進薬

この薬は膵臓β細胞に働いてインスリン分泌を増やします。食後のインスリン分泌がよくない人が使用します。この薬を服用するとすぐにインスリン分泌が増えるので食事の直前(食前10分以内)に服用してください。薬の効果は30分をピークとして60分くらいでなくなることがほとんどです。副作用として、頻度は多くありませんが、低血糖をきたすことがあります。

DPP-4阻害薬

この薬もインスリンの分泌を増やすことに加えて、血糖を上昇させるホルモンであるグルカゴンの分泌も抑えます。これまでのインスリンの分泌を増やす薬とは異なり、血糖値が低いときにはインスリン分泌を増やすことがないため、低血糖を起こしにくい薬です。ただし、他の薬と併用した際は低血糖を起こすこともあります。また副作用として体重増加をきたしにくいとも言われています。また、長期的には膵β細胞を保護する作用も期待がされています。副作用としては便秘などの消化器症状のほかに、急性膵炎や腸閉塞などの報告はありますが、年齢や性別を問わず、我が国で最も使用されている安全性の高い薬です。

SGLT2阻害薬

腎臓で血液がろ過されて尿が作られるときに、ほとんどの糖は体内に吸収され、基本的には健常な方は尿の中に糖が出ることはありません。この薬は腎臓で再び吸収されるのを抑えて、過剰な糖を尿に出すことで血糖値を下げる薬です。この薬は尿に糖を排出させるため、体重減少が期待できます。副作用は排尿回数の増加やそれに伴う脱水に注意が必要です。また、尿に糖が出るため、尿路感染や性器感染にも注意が必要になる場合もあります。