HbA1cとは

血糖値とHbA1c

血糖値は血液中に含まれるブドウ糖の濃度を調べています。糖尿病は血糖値が高い状態が続く疾患のため、血糖値の検査は不可欠です。ただし、血糖値は食事や運動などの影響を受けて大きく変動するため、検査したタイミングによって変わってしまいます。そのため、空腹時、食後2時間、随時などを区別する必要があります。

HbA1cはブドウ糖が結合したヘモグラビンの割合を調べる検査です。HbA1cの値は検査時から遡って1~2ヶ月間の平均的な血糖値と相関することがわかっているため、糖尿病リスクや糖尿病の状態を知るための検査として行われており、一般的な健康診断の検査項目にも含まれることが多くなっています。

糖尿病の治療目標とHbA1c指標

〜皆様が目指すべき血糖コントロールの目標〜

HbA1c値が高いということは、過去1~2ヶ月間の血糖値が高かったことを示しています。日本糖尿病学会が作成した糖尿病治療ガイドラインでは、正常範囲が4.6~6.2%、6.0~6.4%を糖尿病の可能性が否定できない境界型、6.5%以上を糖尿病が強く疑われる糖尿病型としています。また、メタボリックシンドロームかどうかを調べる特定保健指導では基準値が5.6%ですから、5.5%未満であればリスクが低いと判断できます。糖尿病型とされた場合は、別の日に再度検査を行い、そこでも糖尿病型の診断が出た場合に、糖尿病の確定診断となります。

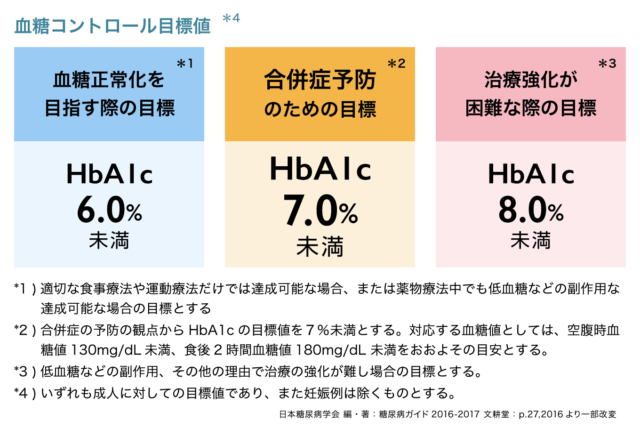

では、実際に糖尿病の診断にいたった方はどのように治療目標をたてればいいのでしょうか?日本糖尿病学会では、血糖正常化を目指す際の目標値を「HbA1c 6.0%未満」、合併症予防のための目標値を「HbA1c 7.0%未満」、低血糖そのほかの理由で治療の強化が難しい場合は「HbA1c 8.0%未満」と示しています。また、高齢者の方についても下記の目標が定められています。

日本糖尿病学会で定められている血糖コントロール目標値

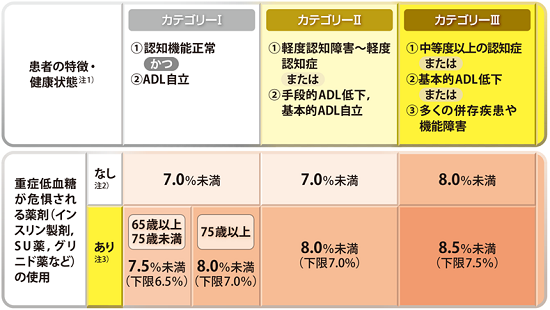

高齢者の血糖コントロール目標値

治療目標は、年齢、罹病期間、低血糖の危険性、サポート体制などに加え、高齢者では認知機能や基本的ADL、手段的ADL、併存疾患なども考慮して個別に設定する。ただし、加齢に伴って重症低血糖の危険性が高くなることに十分注意する。

注1:認知機能や基本的ADL(着衣、移動、入浴、トイレの使用など)、手段的ADL(IADL:買い物、食事の準備、服薬管理、金銭管理など)の評価に関しては、 日本老年医学会のホームページ を参照する。エンドオブライフの状態では、著しい高血糖を防止し、それに伴う脱水や急性合併症を予防する治療を優先する。

注2:高齢者糖尿病においても、合併症予防のための目標は7.0%未満である。ただし、適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合、または薬物療法の副作用なく達成可能な場合の目標を6.0%未満、治療の強化が難しい場合の目標を8.0%未満とする。下限を設けない。カテゴリーIIIに該当する状態で、多剤併用による有害作用が懸念される場合や、重篤な併 存疾患を有し、社会的サポートが乏しい場合などには、8.5%未満を目標とすることも許容される。

注3:糖尿病罹病期間も考慮し、合併症発症・進展阻止が優先される場合には、重症低血糖を予防する対策を講じつつ、個々の高齢者ごとに個別の目標や下限を設定してもよい。 65歳未満からこれらの薬剤を用いて治療中であり、かつ血糖コントロール状態が図の目標や下限を下回る場合には、基本的に現状を維持するが、重症低血糖に十分注意する。グリニド薬は、種類・使用量・血糖値等を勘案し、重症低血糖が危惧されない薬剤に分類される場合もある。

HbA1c値と合併症

〜糖尿病の治療はより早い時期から行うことが重要です〜

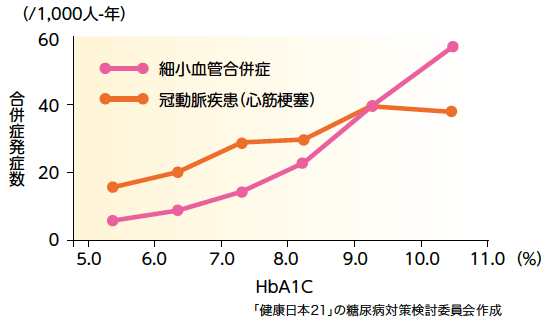

細小血管合併症の発症は血糖コントロール状態に強く依存しますが、動脈硬化症は軽度の高血糖状態でも発症リスクが高まります。これまでの多くの研究から糖尿病は、少しでも軽いうち(診断から早いうち)に治療を開始することが重要と言われています。治療が早ければ早いほど膵臓のインスリン分泌能力を守ることができるため、食事・運動療法のみで管理できたり、比較的弱い薬剤で管理が可能となります。また、その後の悪化も生じにくくなります。そして、当然、糖尿病による合併症の発症を予防できたり、進行を抑えることができる可能性が高くなります。また、早くからの治療は、通院の回数を減らしたり、十分に改善したのちに通院を卒業できることにつながる場合もあります。

HbA1c値と合併症の関係

糖尿病の三大合併症

糖尿病神経障害

高血糖による神経障害が末梢に起こり、手足のしびれ、冷え、痛み、感覚麻痺などの症状を起こします。動脈硬化による血行不良や糖尿病による炎症などの治りにくさが加わって、足の皮膚の潰瘍を繰り返し、壊死や切断に至ることもあります。

糖尿病網膜症

目の奥にある光や色を感じる細胞が敷き詰められた網膜の血管が閉塞してその先に栄養素や酸素の不足が起こり、出血や網膜剥離によって視力の大幅な低下や失明に至ることもあります。日本では中途失明の原因疾患第1位が緑内障、第2位が糖尿病網膜症です。そうしたリスクを低下させるために血糖コントロールだけでなく、目の症状が特にない場合も定期的な眼科検診が必要です。

糖尿病腎症

高血糖が血液を濾過する腎臓の機能にダメージを与え続け、血液から尿へタンパクが漏れるようになってむくみを起こします。進行すると濾過の働きを担っている糸球体が機能しなくなって腎不全になり、透析治療が必要になってしまいます。日本で透析が必要になる方の原因疾患で最も多いのが糖尿病腎症です。

動脈硬化(大血管障害)

血糖が高い状態が続くと大血管の動脈硬化が進行し、脳梗塞や心筋梗塞などの発症リスクが上昇します。特に、高血圧や脂質異常症、肥満を合併している場合は動脈硬化が進行しやすくなるため、数値が悪くない場合も注意が必要です。また、足のしびれや痛み、休みながらでないと歩けなくなる間欠性跛行などを起こす閉塞性動脈硬化症になる可能性も高くなります。

その他

糖尿病になると、歯周病の発症・進行リスクが上昇します。また糖尿病が進行すると歯周病も悪化しやすく、治しにくくなってしまいます。また糖尿病があると認知症の発症リスクが高くなることもわかっています。さらに、歯周病や認知症の場合、適切な治療を行っても血糖のコントロ-ルが困難になることがあります。